Le cose che amo

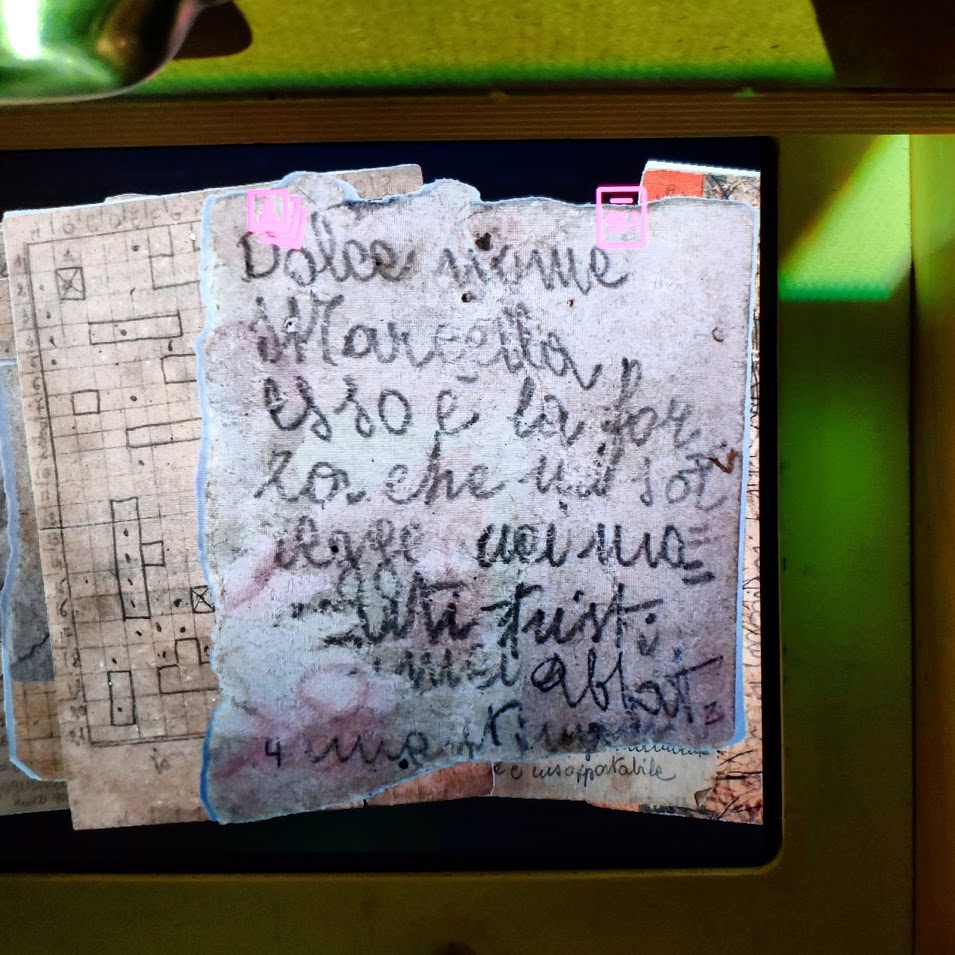

Ormai un annetto fa ho scritto questa lista di cose che amo. Andrebbe aggiornata, ma è bellissimo rileggerla. Dice molto di quello che ero e che sono.

Provate anche voi.

***

La poesia della Szymborska e della Pozzi; la rullata di Max su Badlands; Piazza Alimonda; la schiena bruciata dal sole di mio padre, la sua paella; il Piccolo museo del diario, la storia di Luisa T., tornare per raccontare; il mare di notte, l’alba della luna sul mare; l’odore dei libri e la luce del Kindle; l’Assiro; ridere a crepapelle; Rosso Colore, il rosso di Licini, le sue amalassunte; le mani di mia nonna e i suoi capelli bianchi; il grano; i treni vuoti; le porte delle case abbandonate; l’odore e il ticchettio della pioggia; i papaveri; la perfezione del duomo di Monreale; il sax di Jungleland; i bambini che ti guardano e ti sorridono; il buongiorno di Giovanna e il suo esserci sempre-sempre; la musica di Tommaso Primo; le condivisioni di streetart con Ilenia, la streetart; la torre di Ligny; il pugilatore delle Terme; la lentezza nel sesso, il sesso; l’Iran, i sorrisi della sua gente, i riflessi notturni nella piazza dell’Immagine del Mondo; “perché mi scerpi?”; l’Iliade di Patroclo e Andromaca; le parole, la parola “nafasam”, “sciatu meu”; Camus; chi mi parla di diritto accontentandosi del mio silenzio; i siciliani che si sentono cartaginesi; l’Antigone, Antigone, sua sorella Ismene; “Ognuno cresce solo se sognato”; le foto di Anna; l’illustrazione erotica; la mattina di Natale; Il ritratto di Dorian Gray; i tramonti a Pedaso; la piazza di Offida, Santa Maria della Rocca; il carnevale di Ascoli; il mare azzurro da San Ciriaco; Il treno ha fischiato; Narcisa di Gomez; l’incomprensibile di Lacan; il tempio di Nettuno illuminato; Pasolini e Carmen Janez; chi ti dice “non disturbi”; le muqarnas della cappella Palatina; il bianco e nero di Alessia Cortese; le donne di Yannick Corboz; Janina che mi dice “Roby mio”; Il piccolo principe; l’odore di salsedine quando il mare è grosso, il mare grosso; Zahra che mi chiama “Azizam”, la sua risata; Furore, Furore, Furore; Tra La Luna E La Tua Schiena; le foto di Ziqian Liu; Mille Splendidi Soli, il nome della bambina di Laila; Cathy che si sente Heathcleaf; i fiori di cactus; l’auto, il tramonto, la radio, i finestrini abbassati: tutto insieme; i racconti, i racconti di Samuela; le cronache di Giulia Momoli; Andrea che mi chiede “Caffè?”; i concerti di Bruce, l’attesa dei concerti di Bruce; la pallavolo e gli abbracci in campo. Gli abbracci, gli abbracci. Gli abbracci. Gli abbracci sempre.