Categoria: Parole

Springsteen, qualcosa di intimo come la morte.

L’emozione, giovedì a Ferrara, è arrivata quando l’hostess mi ha stretto al polso il braccialetto del pit. Era qualcosa a cui non avevo pensato, e quella fascia mi ha svegliato dal torpore: sei ad un concerto di Bruce, puoi pensare solo a divertirti.

Attendevo gli uomini-ragno inerpicarsi lassù al margine del palco. E invece no: la band è entrata qualche minuto dopo le 19:30 rompendo una routine che pensavo fosse confermata. Non sarà la prima rottura.

Per la prima volta ho avuto l’impressione che Bruce abbia “tenuto per sé” qualcosa, della consueta – ed anche giovedì confermata – generosità sul palco. Abbia deciso per una lunga monografia intorno a se stesso, abbia deciso di farsi ascoltare ma di più abbia voluto farsi comprendere. Bene, molto bene. Sono una novità i testi e lo speech tradotti: con cui racconta il suo rapporto con la giovinezza, con gli anni di una carriera lunghissima. Con la morte. Forse è la prima volta che Bruce canta una biografia così potente, con sè stesso così al centro: senza personaggi a cui appoggiarsi, senza le scene cinematografiche che conosciamo, senza proiezioni: parla di sé in prima persona, di come è diventato l’uomo e l’artista che è; parla di come si sta relazionando alla (sua) morte, perfettamente descritta con l’immagine potente del treno e della luce.

Certo. Ha confezionato uno show diverso da quello a cui eravamo abituati (il juke box, la festa continua, il suo concedersi incessantemente ai fan), ma io penso che Bruce abbia messo in conto di regalarci questa “mancanza”. Perché sente di avere sempre meno tempo, e sente di voler essere compreso, in modo non banale. Questa sua umanissima fragilità a me stupisce e commuove. Ieri pensavo a “Guarda che non sono io” di De Gregori. Mi sembra che Bruce, fra le note (fra “Last man standing”, e la chitarra issata su Backstreets), senza rimpiangere nulla, volesse dire: “Sì, so farti divertire e commuovere. Ma ecco un pezzo di me, tienilo e ascoltalo. Abbine cura”. Abbine cura, addirittura.

Non credo sia un addio. Ha ricordato sempre che continuerà a fare live (con spettacoli organizzati in modo diverso, magari) e ad avere una relazione privilegiata con i suoi fan. Ma in questo periodo vuole che la comunicazione sia di un certo tipo: più riflessiva, più intimistica. Vuole che le sue parole arrivino per restare. E’ cambiato, sì, forse. E questo adattamento gli è conforme e necessario. Io l’ho trovato un regalo bello e grande.

Non parlerò di musica. Non occorre. Non è una questione di bravura, di qualità, di band che sembra un organismo perfetto. Nè della sua voce, o di tutti quelli – al primo concerto – che mi raccontano la propria meraviglia. Non è importante. E’ importante quello che ha creato (con la gioia, la malinconia, l’energia solo sua) nel corso degli anni. E’ importante quel feelling. Il suo desiderio di dircelo.

Per ultimo, solo una cosa sulla polemica intorno l’alluvione. Si, non ha detto niente. Ma io preferisco giudicarlo non per qualcosa in cui (forse) è mancato ma per tutte le volte che, invece, ha espresso la sua solidarietà, con le parole e il suo patrimonio. Non sapremo mai se è stato un “errore” o una scelta volontaria. Io avrei preferito altro, ma non cambia nulla nella sua storia. E nella stima che ho di lui.

Il Diario di Pietra. Come le parole lacerano.

«[…] grafico metrico mobile della mortalità ospedaliera 10% per radiazioni magnetiche teletrasmesse 40% per malattie varie trasmesse o provocate 50% per odi e rancori personali provocati o trasmessi […]»

E’ un libro sulla durezza – e sulla rudezza – della parola.

Sull’intagliarla, scolpirla nella pietra. Sulla parola (silenziosa e negata) come oggetto di dolore; come mezzo di difesa, come arma acuminata; sulla responsabilità di pronunciarla, sull’essere perennemente tradita, incompresa, asservita.

E’ un libro sulla necessità di dire e “fare” parola; su ogni mezzo, con ogni mezzo. Fernando sul cemento di una parete ed un corrimano, con la punta di un ardiglione. Sul “fare” ad ogni costo: quando si è visti, quando si è letti, e quando no. Fino al tormento e allo strazio delle mani, che si fanno sempre più piccole e più tozze.

E’ un libro sull’amore di saper guardare; di saper decrittare: «Non sa la pazienza che mi ci è voluta per cercare di decifrarle; scriveva e faceva quei suoi disegni geometrici con indicazioni di date, elenchi di minerali e colori, parlava di luoghi, stati, città, elencava date di nascita di parenti immaginari, costruiva quelle sue strane genealogie mettendoci dentro di tutto, regine, papi, gente che aveva sentito nominare alla radio». Un libro sull’inventiva creatrice e dolorosa, su come la nostra mente sappia trovare una strada anche nel buio e nella sofferenza.

Benché molti passi siano romanzati, la storia – incredibile ed inquietante – di Nof4 è assolutamente da leggere. Per lunghi tratti la trovate ancora lì, dove è stata scolpita: sulle pareti del manicomio di Volterra, di cui è stato involontario “ospite” per 40 anni.

Le cose che amo

Ormai un annetto fa ho scritto questa lista di cose che amo. Andrebbe aggiornata, ma è bellissimo rileggerla. Dice molto di quello che ero e che sono.

Provate anche voi.

***

La poesia della Szymborska e della Pozzi; la rullata di Max su Badlands; Piazza Alimonda; la schiena bruciata dal sole di mio padre, la sua paella; il Piccolo museo del diario, la storia di Luisa T., tornare per raccontare; il mare di notte, l’alba della luna sul mare; l’odore dei libri e la luce del Kindle; l’Assiro; ridere a crepapelle; Rosso Colore, il rosso di Licini, le sue amalassunte; le mani di mia nonna e i suoi capelli bianchi; il grano; i treni vuoti; le porte delle case abbandonate; l’odore e il ticchettio della pioggia; i papaveri; la perfezione del duomo di Monreale; il sax di Jungleland; i bambini che ti guardano e ti sorridono; il buongiorno di Giovanna e il suo esserci sempre-sempre; la musica di Tommaso Primo; le condivisioni di streetart con Ilenia, la streetart; la torre di Ligny; il pugilatore delle Terme; la lentezza nel sesso, il sesso; l’Iran, i sorrisi della sua gente, i riflessi notturni nella piazza dell’Immagine del Mondo; “perché mi scerpi?”; l’Iliade di Patroclo e Andromaca; le parole, la parola “nafasam”, “sciatu meu”; Camus; chi mi parla di diritto accontentandosi del mio silenzio; i siciliani che si sentono cartaginesi; l’Antigone, Antigone, sua sorella Ismene; “Ognuno cresce solo se sognato”; le foto di Anna; l’illustrazione erotica; la mattina di Natale; Il ritratto di Dorian Gray; i tramonti a Pedaso; la piazza di Offida, Santa Maria della Rocca; il carnevale di Ascoli; il mare azzurro da San Ciriaco; Il treno ha fischiato; Narcisa di Gomez; l’incomprensibile di Lacan; il tempio di Nettuno illuminato; Pasolini e Carmen Janez; chi ti dice “non disturbi”; le muqarnas della cappella Palatina; il bianco e nero di Alessia Cortese; le donne di Yannick Corboz; Janina che mi dice “Roby mio”; Il piccolo principe; l’odore di salsedine quando il mare è grosso, il mare grosso; Zahra che mi chiama “Azizam”, la sua risata; Furore, Furore, Furore; Tra La Luna E La Tua Schiena; le foto di Ziqian Liu; Mille Splendidi Soli, il nome della bambina di Laila; Cathy che si sente Heathcleaf; i fiori di cactus; l’auto, il tramonto, la radio, i finestrini abbassati: tutto insieme; i racconti, i racconti di Samuela; le cronache di Giulia Momoli; Andrea che mi chiede “Caffè?”; i concerti di Bruce, l’attesa dei concerti di Bruce; la pallavolo e gli abbracci in campo. Gli abbracci, gli abbracci. Gli abbracci. Gli abbracci sempre.

Di vaccini, Covid, paura. E fiducia.

Fermo, hub vaccinale, sala d’attesa.

Io ho addosso il solito senso di gratitudine. E un po’ di debito, e un po’ di meraviglia.

Un’infermiera controlla i documenti a tutti gli utenti.

Si avvicina ad una coppia: padre e figlio. Carnagione scura entrambi; baffetti composti il primo; voragini nei jeans del secondo.

“E’ minorenne” – il padre anticipa l’infermiera e, a voce bassa – “è diabetico” aggiunge indicando il figlio.

La signora scruta il ragazzo da sopra i mezzi occhiali. Fa: “Insulina?”

“Sì”.

“Ok” – dice risoluta – “scrivi qui i farmaci che prendi”. Il dito indica una riga infondo al foglio.

Il ragazzo si alza, si appoggia ad un banchetto.

Fa per scrivere; la penna rimane a mezz’aria.

Quindi infila irrequieto gli occhi nel cellulare per cercare il nome del farmaco.

Mi avvicino.

Gli elenco 4/5 nomi commerciali dell’insulina. “Lantus, esatto!” si illumina. E scrive.

Poi mi ringrazia. “Me l’hanno cambiata da poco, non ricordo mai il nome”.

“Hai paura?”, attacco.

“Sì, un po’” – mi sorride impacciato – “Ma se volevano sterminarci tutti potevano iniziare da noi. No?”.

Rido della battuta acuta. “Io ho paura tutte le mattine, quando mi pungo” scherzo, ma non del tutto.

Ride anche lui: “Ma abbiamo fiducia!”, e gli si illuminano gli occhi.

E io penso che abbia ragione lui.

Che – alla fine – non ci salvi la scienza.

Forse nemmeno il vaccino.

Ma la tonda, piccola, fragile, febbricitante fiducia che riponiamo negli altri.

E la quantità di cui ne disponiamo è la stessa che rivolgiamo verso noi stessi.

***

Probabilmente io ho uno sguardo su questo tema, molto parziale e molto distorto.

Ma non possono non fidarmi dei “miei” diabetologi, degli infermieri che lavorano preso il reparto; e per estensione le persone che conosco e lavorano nella sanità.

Non posso non fidarmi delle persone che si prendono, si sono prese, e si prenderanno cura di me.

Perché – non una sola volta – mi hanno restituito alla vita; hanno accarezza la mia fragilità; mi hanno fatto vedere un me che non vedevo.

Nel mio caso, la fiducia -di un diabetico da 20 anni- è qualcosa di vitale per un motivo molto chiaro: senza sarei morto.

Avessi coltivano diffidenza sarei, semplicemente, morto.

Un falco. Nel cielo dello scoutismo.

L’ho cantata in silenzio, avvolto dal buio, con i barbagli del fuoco a rendere un po’ meno nera la notte. Con il bosco a due passi, il freddo che pizzicava sotto il maglione, le stelle a guardarci, i visi stanchi e felici per giornate trascorse in giochi serissimi. E quando fiamme e chitarra si spegnevano, e braci e segni sui polpastrelli erano l’unica cosa che rimanevano di quel canto, l’intimità si faceva ancora più calda, ancora più silenziosa. Silenzi da ascoltare, con le orecchie appuntite come lupi. O dove rimestare quel ritornello all’infinito, facendolo scorrere piano fra pensieri e labbra.

Me la sono passata in bocca chissà quante volte, anche questa estate. Anche ora. Che esco dall’ufficio e c’è con me solo il frinire dei grilli. O l’occhio chiaro della luna. Grilli, luna e silenzio pescano nel ricordo. Una traccia che percorre gli anni, sempre uguale; una nenia dolcissima che torna a pacificarmi: “Un falco volava…”. Come un fiume carsico, tanto invisibile quanto presente, a cui posso sempre attingere.

Scopro solo ora che uno dei brani scout a cui sono più affezionato, è di Battiato. Composta nel 1971.

Che meraviglia. Che emozione.

Commiato

“Nel vento”, dicevi.

E io non faccio nessuna difficoltà a sentirti nell’aria dolce di questa sera di fine estate. A sentirti in questo sole estivo, che oggi è stato abbagliante come le vele che ti piaceva issare in terrazzo; o nell’odore delle pagine di questi libri, antichi e lisi. Come erano le tue cose: levigate ogni giorno, si facevano più affilate e più vaste.

Non faccio nessuna fatica ad accorgermi di te nell’ombra di questa piazza; devi esserci, in qualche vicolo, in qualche angolo, che ti meravigli, come sapevi fare con i tuoi occhi da bambino, della luna che sta sorgendo sopra al colle, del conversare di politica e insieme di Freud, e della presenza dei tuoi amici; devi esserci che rileggi una volta ancora, e chissà quante altre volte lo avresti fatto, “L’Infinito” – certo, come eri, della mortalità dei tuoi – come dicevi – “70 Kg di massa organica” capaci, però, di “concepire l’infinito e l’assoluto”.

Sei in questa brezza, nella canicola di ieri. Nei pensieri che penso. Nelle parole che parlo, che scrivo, che uso. E che non mi sembrano mai – come mi accade – inadeguate, lontane, ambigue. Non le tue, che sapevi usarle per curare, sì, ma anche per illuminare, donare, abbracciare. E dissezionare, anche. Con la punteggiatura che le vestiva come tu sapevi vestire di passione e di gioco le tue cose.

Alla Domus Aurea appoggiasti la mano sul muro di pietra, e lo sfiorasti con la fronte, e con la mente. Sei anche lì, sei ancora lì, ne sono certo. A sentire, come sentivi da “ateo impenitente”, il correre delle ere, dei secoli, delle persone che lo hanno attraversato. Dentro di te c’erano Ulisse, Gengis Kan, Federico II, Leopardi, Gramsci e Berlinguer. E tutti i miserabili della storia che onoravi continuamente. Tutti distinguibili, tutti tuoi, nella tua capacità incredibile di saperli far vivere. Come hai saputo far vivere la tua vita, raccontandola in quell’equilibrio perfetto fra cabaret e dolore. Intenso. Profondo. Distruttivo.

Sei nei tuoi racconti, nelle cose che lasci, nelle tantissime cose che hai scritto, nel tuo spiegare mai supponente. Nell’odore inconfondibile di casa tua: tabacco, legno, polvere, muffa, acrilici, libri. Nella collezione dei tuoi asinelli, nelle tue pipe, e negli scacchi. Nelle sigarette dappertutto. Nei mitili mangiati con coltello e forchetta. Nella tua paciosa galanteria. Nell’essere un “freudiano ortodosso” come ti piaceva definirti nel tuo lavoro (che rigorosamente facevi, non che eri). Nel rigore estremo, fino a farsi aspro, del pensiero, con cui sempre ti misuravi.

Sei nella materia che amavi, dove sapevi cogliere la storia, la vibrazione, la vita, la coscienza delle pietre. Nel tuo sentirti solo, come in una navicella alla deriva, eppure parte del tutto. Nei tuoi scazzi. Nei tuoi capricci. Nel tuo essere acuto, pungente e brusco. Sei ne La Stazione di Zima, lì eri e per sempre: nelle canzoni di Vecchioni, di Guccini, di Mercedes Sosa.

E sei qui. Mentre sto scrivendo. Mentre penso che sì, nella tua vita hai fatto più di abbastanza e la morte, certo, non ti ha trovato inerte.

Ci sei, Vinc, anche nel nostro perderci. In questo dolore che mi ha trovato crudo e solo. In questa distanza che non ho mai messo, perché non posso mettere distanza fra me e quello che sono. E quindi sto al gioco di questo dolore che mi abita e preme, come segno delle parole che hai piantato dentro. Le guarderò crescere con curiosità: anche questa curiosità – della vita e dell’umano – se guardo bene, è cosa tua.

Il Pugilatore delle terme, Simone Biles e le proprie maschere.

Il grido brutale gli penetrò – spietato – negli orecchi. Si portò le mani alla testa, comprimendo i padiglioni. Poi si guardò le dita: bardate delle ampie cinghie – erano tumefatte, e i polpastrelli insanguinati.

La lotta era stata durissima. Nell’agon le poche regole erano crudeli e definitive: il cuoio intono alle nocche dell’avversario diventava una lama che strappava le carni.

Il ruggito successivo, di nuovo incomprensibile e animalesco, gli trapassò il cranio. Strinse le palpebre, quindi si voltò di lato in un movimento lentissimo e penoso. Il dolore lo trafisse da dietro i globi oculari.

“Perché hai alzato quel maledetto indice? Stavi vincendo!”.

Non disse una parola. Fece fatica a capire chi fosse l’uomo. Lo guatò con gli occhi ancora appannati di sudore, gli zigomi tumefatti dai colpi. Poi riconobbe la barba di Tullius, il suo allenatore. Anche la voce era trasfigurata dalla rabbia.

“Perché ti sei arreso?” strillò ancora mostrandogli il pugno e il ghigno feroce.

Brimias raccolte le poche energie che ancora lo sostenevano. I muscoli della schiena sembrarono gonfiarsi ancora, e lui ingobbire sotto al suo stesso peso. Senza alzare lo sguardo, disse: “Sono esausto di essere il pugile spietato che tutti vogliono. Basta”.

Mosse appena le labbra. Il sudore gli percorreva la schiena, e un liquido rossiccio, di sangue e sudore, gli colò sui guantoni. Morse l’aria: “La sconfitta. Sono un perdente, da ora. Va bene così”.

Tullius ammutolì. Un lampo di furore gli attraverso ancora gli occhi; se ne andò schernendolo. Mentre una curva sgemba -qualcosa di simile ad un sorriso- comparì sulle labbra sudice di Brimias.

***

E’ da un po’, dopo aver visto il Pugilatore delle terme nella sua casa di Roma, che sento il desiderio di scriverci qualcosa. Lì, ad osservare la statua da qualche metro, la potenza di quello che ha da dire, non si esaurisce e si amplifica: il dolore modellato su quel bronzo, attraversa i secoli, ha da narrare ancora qualcosa.

Gli eventi di questi giorni che hanno coinvolto Simone Biles me lo hanno ricordato.

Brimias come Biles. Il primo comunicato stampa della federazione di ginnastica USA, che minimizzava i fatti di Simone, come il gymnastes di Brimias: succede ogni volta che dismettiamo la maschera che indossiamo, per preferirne un’altra. Creiamo fratture, scompiglio, turbamento quando divergiamo dal personaggio che gli altri si aspettano.

Quando dismettiamo un ruolo, e cerchiamo di assumerne un altro, o nessuno: la relazione viene modificata, se la rapportiamo e la commisuriamo continuamente a ciò che desideriamo. In ogni tempo.

Biles e il Pugilatore – adesso lo so – questo mi dicono: che si può deludere, anche chi amiamo, se ci è diventato insostenibile assumere la parte che hanno pensano per noi. Che ci si può perdere, arrendersi, cambiare se lottare non è ciò che desideriamo. Se il tempo intorno al quale immaginiamo di dover essere è qualcosa di diverso dall’immagine pubblica che mostriamo; se sentiamo di essere incastrati – se non reclusi – dentro un ruolo che ci stringe, invece di essere noi a definirlo.

Lo si può fare continuamente.

Lo si deve fare continuamente.

Lo si può provare continuamente se questo nutre la polisemia che ci portiamo dentro.

L’ultimo messaggio di Simone Biles è illuminante: “L’amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto capire che sono più dei miei successi e della mia ginnastica a cui non avevo mai creduto prima”.

Voglio immaginare che alcuni degli sguardi che l’hanno resa campionessa, permettendole di immaginarsi tale, sono gli stessi che ora l’hanno vista bisognosa di cure; e a lei di guardarsi: sguardi preziosi che tolgono maschere e ne creano continuamente, permettendoci di trovare la nostra misura e il nostro percorso.

“Potrò raccontarti”. Ogni cosa per la parola che salva.

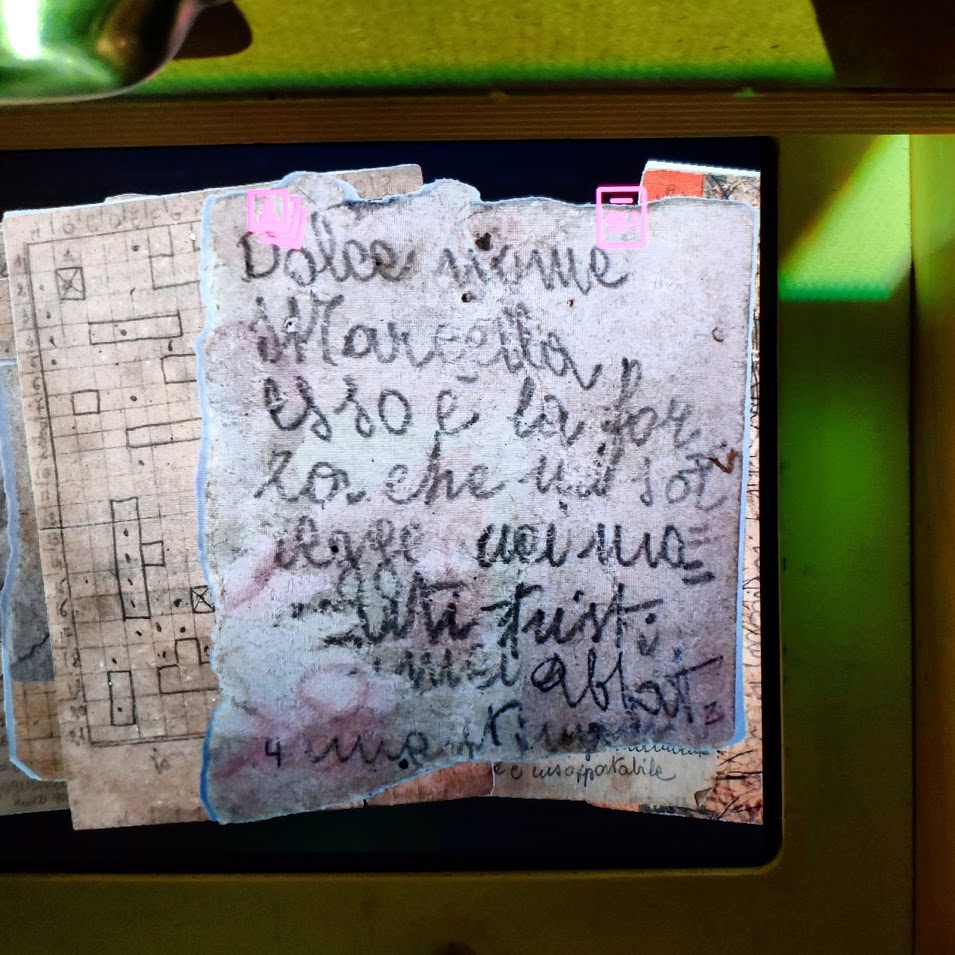

Luigi, l’allampanato ma energico signore che avrete la fortuna di trovare a guidarvi per le stanze del Piccolo Museo del Diario, abile con le parole che si dicono come un esperto vasaio, racconta questa storia come se stesse parlando di un caro amico. Parlando della morte di Orlando (Orlando Orlandi Posti è fra le 335 vittime delle Fosse Ardeatine) Luigi lo fa con lo stesso dolore per la perdita di una persona cara, con la stessa tenerezza con cui si parla di un giovane fratello innamorato, della vita e di Marcella.

Siamo nel 1943, Roma è occupata dai nazisti. Lallo ha 18 anni quando viene catturato dalla SS e imprigionato.

Ha aderito a gruppi di partigiani studenteschi, si occupa di sabotaggio e propaganda. Dal carcere, riesce a inviare brevi, a volte brevissime, lettere a sua madre – la preoccupazione per la quale fu motivo della cattura – nascondendole nei colletti delle camice, che donne caritatevoli venivano a prenderle per lavarle. Sono decine, su minuscoli fogliettini: scritte con sangue e lapis che si procurava in ogni modo. Alcune di queste sono per Marcella, la sua Lellina. Dice Luigi che si erano visti poche volte (forse una soltanto) ma lui se ne era follemente innamorato e le scrive cose dolcissime. (Anche Luigi è innamorato di questa storia: lo si capisce da come dice “Lellina”).

In una di queste lettere preziose, parlando di un suo momento di profonda tristezza, Orlando le scrive: “Tutto finirà presto e tornerò da te e potrò raccontarti come si racconta una lontana fiaba”.

Ecco.

Orlando non dice: “tornerò da te e faremo l’amore”. O “ci sposeremo”. O “ti bacerò”. O “potremo finalmente realizzare tutti i nostri sogni”.

No. Niente di tutto questo.

Dice invece qualcosa che mi emoziona anche adesso.

Dice: “Potrò raccontarti“.

Che è un po’ come dire: “Potrò farti entrare dentro di me. Potrò trovare il tuo sguardo che vede la mia vita, la mia storia, il mio racconto, restituendo a tutto un senso. Potrò trovare un posto dove le parole saranno capite, comprese, curate. E – sembra – “potrò farlo solo con te”.

Perché le parole saranno anche “paioli fessi” per danze di orsi, ma alcune brillano di perfezione: quelle che solo alcune persone possono scambiarsi, facendo davvero “intenerire le stelle”.

Chiesa di Santa Maria della Misericordia.

E’ a Monteleone di Fermo, ed è (quasi) sempre chiusa. Nella sua semplicità è di una bellezza luminosa. Gli affreschi del ‘500 sono lì. A distanza di dita. Da sfiorare con religiosa attenzione.

E’ stata consacrata nel 1543 (ma già in costruzione un secolo prima), è detta “Chiesa della Madonna della Misericordia”: presso l’altare principale Maria protegge sotto il suo manto quanti si rivolgono a lei (soprattutto per scampare alla peste di quel periodo, e per cui venivano edificate -anche in un giorno- chiese di campagna di questo tipo).

La parete di sinistra è completamente occupata da un Giudizio Universale del farfense Orfeo Presutti. E’ un affresco imponente, fra i più estesi che io abbia visto nelle Marche.

Splendido quello posto nella parete d’uscita, sulla sinistra: una “Madonna del latte”. Il viso della Vergine è elegantemente dipinto, quasi regale; allatta Gesù bambino che le è in braccio.

Sulla parete di destra si trova il patrono di Monteleone: San Marone (“San Maro”), di origini siriache, in abiti militari.

E’ un vero peccato che questa chiesa non sia facilmente accessibile: io devo ringraziare Demetrio che è stato mio Cicerone.

Santa Maria della Misericordia – L’altare.

Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Monteleone di Fermo.

San Marone, presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia.

Madonna del Latte

“Quello di Enzo Tortora fu un crimine giudiziario”

Ho ascoltato una splendida diretta dell’Associazione Enzo Tortora Radicali Milano (che ringrazio!) sul caso Tortora.

Fra gli ospiti la signora Francesca Scopelliti, sua compagna.

Vi trascrivo di seguito il suo intervento finale (nel video originale inizia a 1:20:20):

«Quello di Enzo fu un crimine giudiziario.

La rappresentazione di questo crimine è data da questo fatto (che si può riascoltare dagli archivi di Radio Radicale): ad un certo punto Enzo viene accusato di avere il suo numero telefonico nell’agendina di un camorrista, di un certo Salvatore Puca.

Dopo due mesi di linciaggio mediatico, per cui su questa agenda si era costruito un romanzo, si scopre che l’agendina non è del camorrista ma della fidanzata di lui; e che il nome che vi è stato trovato non è Tortora, ma Tortona. Tant’è che con la sua consueta ironia Enzo disse: “Non sono nemmeno un errore, sono un refuso”.

[…]

L’apice di questo crimine è dato dall’interrogatorio che il presidente Luigi Sansone fa al signor Tortona.

Il presidente gli dice: “Signor Tortona, lei dice che questo numero è suo”.

Tortona: “Si, è davvero il mio”.

Ancora il presidente Sansone: “Ma ne è sicuro? Non ci credo molto”

“Presidente, è il mio”.

“Signor Tortona io non credo che questo numero sia il suo. Me ne dia dia una prova”.

Gli risponde il signor Tortona: “Presidè, fate il numero che io vi rispondo”.

Mai nessuno aveva fatto quel numero di telefono per verificarne l’appartenenza.

Ditemi voi se questo non è un crimine giudiziario, perché rivela la volontà di non cercare la verità, anzi di intimorirla».

Il genio: maschere da sub trasformate in respiratorie.

«[…] Si tratta della costruzione di una maschera respiratoria d’emergenza riadattando una maschera da snorkeling già in commercio»

L’ha realizzata, con tecnologia 3D, una startup di Brescia, la Isinnova.

Che ha coinvolto Decathlon che distribuisce la maschera, l’ha brevettata e ha reso disponibili immediatamente i disegni e documentazione tecnica perché possa essere riprodotta su larga scala.

E’ già funzionante all’ospedale di Chiari.

Chiamatela: collaborazione, solidarietà, scienza, impresa, ingegno, volontà, e, tecnicamente, “open source”.

Io preferisco: umanità.

Qui la notizia sul loro sito.

Quel posto morbido e perfetto

Quel posto

morbido

il tuo tenero interno coscia

simile alla guancia di un fiore

e poi

il tuo sapore pungente

che si espande sulla tua lingua

quella nostra prima volta, grandiosa

come la dolcezza del dormire ad occhi aperti

o

come quando – a cinque anni – ho scoperto

l’incredibile magia dell’organo a vapore

al sicuro tra le braccia robuste di mio padre

sulla giostra del molo di Santa Monica

che girava e girava senza più fermarsi

da allora nulla

tranne te

e quella sensazione

è mai stato più perfetto

— Dan Fante

La città delle mille gru

Volevo andare da moltissimo tempo. Dovevo, forse. La sogno ciclicamente: i calcinacci e i vicoli; il buio e le 99 cannelle; la polvere e piazza duomo.

All’Aquila ho trovato gru. Tante gru. Che somigliano, davvero, a grossi uccelli che allungano il becco sopra la città. Sopra ogni chiesa, ogni palazzo, ogni piazza: che sembrano di sostenerla con questi lunghi bracci in bilico fra il cielo e i tetti.

Poi ho trovato il blu di una giornata tersa, scaldata da quel poco di primavera appena arrivata; e la corolla di bianco del massiccio del Gran Sasso che incornicia la città, in mezzo alla valle.

L’ho trovato un po’ impreparata ai pochi turisti e ai molti curiosi; dignitosa e gentile per tramite dei negozianti. L’ho trovata bellissima in piazza Duomo; fra gli ori della volta della Basilica di San Bernardino; incantevole nella recuperata Basilica di Collemaggio: la chiesa di Celestino V, il piazzale fiorito, i suoi spazi monumentali, la pavimentazione con i riferimenti esoterici.

Infine, come trapunta da un vetro sottile, l’ho trovata in rinascita. In modo fragile, silenzioso, impercettibile. Eppure vivissimo.

Di carcere, attese, privazioni. E desideri.

Il casa circondariale di Marino del Tronto ad Ascoli Piceno.

Quello che non sai

Solo da qualche giorno ho scoperto questa canzone di Roberto Vecchioni. Che sembra non sia stata scritta da lui ma da Lo Vecchio. Ai fini: è irrilevante. Ho tenuto in loop questa canzone per molto tempo perché la trovo di una bellezza rara. Davvero rara.

Sembra che il tema sia: è possibile comunicare solo con chi riceve / accoglie / condivide / porta con sé una parte di noi. E con noi, una parte dell’altro. Si direbbe parli di incomunicabilità. Ma forse tratta della vera follia dell’amore. Dove la comunicazione – le parole che sono armi spuntate, e più le si ama più questo è evidente, – diventa un orpello, un atto aggiuntivo e non sarebbe un caso che fra gli amanti ci si capisca senza parlare. Perché le parole non servono, perché sono state già dette, e sono state già comprese. Credere di capirsi senza parlarsi è la follia dell’Amore. Che però avviene.

Nessuno, mai, riesce a dare l’esatta misura di ciò che pensa, di ciò che soffre, della necessità che lo incalza, e la parola umana è spesso come un pentolino di latta su cui andiamo battendo melodie da far ballare gli orsi mentre vorremmo intenerire le stelle.

— Gustave Flaubert

E quando ti cadrà lo sguardo chiaro

e tu non vorrai più darmi la mano

perché di un altro amore la festa proverai

io dovrò dirti quello che non sai…

tu te ne andrai nel battere dell’ora

tu te ne andrai così com’eri entrata

ma sarà dall’altra parte, ma sarà nell’altra stanza

ogni sorriso che sorriderai…

io dovrò dirti quello che non sai

e non ho avuto il tempo di spiegarti

e griderò una sera, se incontrerò una sera

tutto il vino e il dolore che mi darai…

e pregherò perché tu sia felice

socchiuderò la porta per guardarti

ma sarai nell’altra stanza, ma sarai nell’altra parte

non potrò dirti quello che non sai…

se quello che non sai ti può far male

bruciare un giorno solo dei tuoi giorni

perdonami del male, ricordati del bene

non posso dirti quello che non sai…