Etichettato: parole

Il Diario di Pietra. Come le parole lacerano.

«[…] grafico metrico mobile della mortalità ospedaliera 10% per radiazioni magnetiche teletrasmesse 40% per malattie varie trasmesse o provocate 50% per odi e rancori personali provocati o trasmessi […]»

E’ un libro sulla durezza – e sulla rudezza – della parola.

Sull’intagliarla, scolpirla nella pietra. Sulla parola (silenziosa e negata) come oggetto di dolore; come mezzo di difesa, come arma acuminata; sulla responsabilità di pronunciarla, sull’essere perennemente tradita, incompresa, asservita.

E’ un libro sulla necessità di dire e “fare” parola; su ogni mezzo, con ogni mezzo. Fernando sul cemento di una parete ed un corrimano, con la punta di un ardiglione. Sul “fare” ad ogni costo: quando si è visti, quando si è letti, e quando no. Fino al tormento e allo strazio delle mani, che si fanno sempre più piccole e più tozze.

E’ un libro sull’amore di saper guardare; di saper decrittare: «Non sa la pazienza che mi ci è voluta per cercare di decifrarle; scriveva e faceva quei suoi disegni geometrici con indicazioni di date, elenchi di minerali e colori, parlava di luoghi, stati, città, elencava date di nascita di parenti immaginari, costruiva quelle sue strane genealogie mettendoci dentro di tutto, regine, papi, gente che aveva sentito nominare alla radio». Un libro sull’inventiva creatrice e dolorosa, su come la nostra mente sappia trovare una strada anche nel buio e nella sofferenza.

Benché molti passi siano romanzati, la storia – incredibile ed inquietante – di Nof4 è assolutamente da leggere. Per lunghi tratti la trovate ancora lì, dove è stata scolpita: sulle pareti del manicomio di Volterra, di cui è stato involontario “ospite” per 40 anni.

“Potrò raccontarti”. Ogni cosa per la parola che salva.

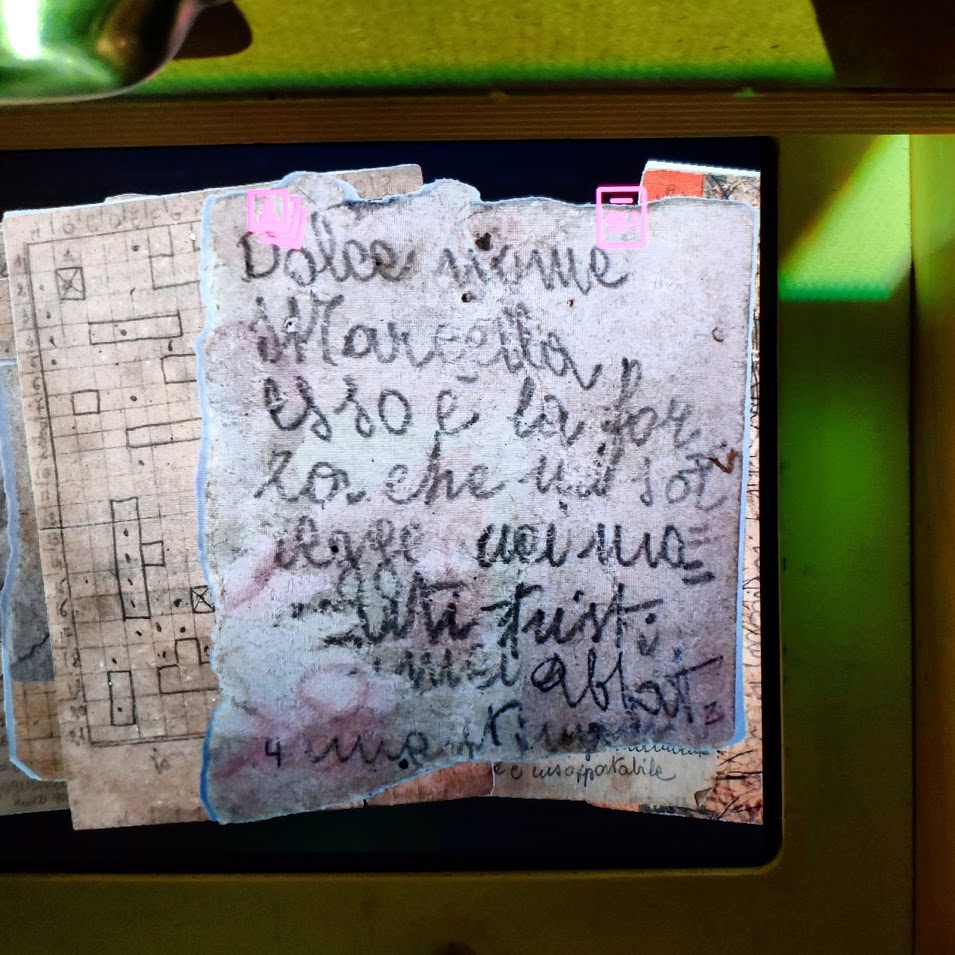

Luigi, l’allampanato ma energico signore che avrete la fortuna di trovare a guidarvi per le stanze del Piccolo Museo del Diario, abile con le parole che si dicono come un esperto vasaio, racconta questa storia come se stesse parlando di un caro amico. Parlando della morte di Orlando (Orlando Orlandi Posti è fra le 335 vittime delle Fosse Ardeatine) Luigi lo fa con lo stesso dolore per la perdita di una persona cara, con la stessa tenerezza con cui si parla di un giovane fratello innamorato, della vita e di Marcella.

Siamo nel 1943, Roma è occupata dai nazisti. Lallo ha 18 anni quando viene catturato dalla SS e imprigionato.

Ha aderito a gruppi di partigiani studenteschi, si occupa di sabotaggio e propaganda. Dal carcere, riesce a inviare brevi, a volte brevissime, lettere a sua madre – la preoccupazione per la quale fu motivo della cattura – nascondendole nei colletti delle camice, che donne caritatevoli venivano a prenderle per lavarle. Sono decine, su minuscoli fogliettini: scritte con sangue e lapis che si procurava in ogni modo. Alcune di queste sono per Marcella, la sua Lellina. Dice Luigi che si erano visti poche volte (forse una soltanto) ma lui se ne era follemente innamorato e le scrive cose dolcissime. (Anche Luigi è innamorato di questa storia: lo si capisce da come dice “Lellina”).

In una di queste lettere preziose, parlando di un suo momento di profonda tristezza, Orlando le scrive: “Tutto finirà presto e tornerò da te e potrò raccontarti come si racconta una lontana fiaba”.

Ecco.

Orlando non dice: “tornerò da te e faremo l’amore”. O “ci sposeremo”. O “ti bacerò”. O “potremo finalmente realizzare tutti i nostri sogni”.

No. Niente di tutto questo.

Dice invece qualcosa che mi emoziona anche adesso.

Dice: “Potrò raccontarti“.

Che è un po’ come dire: “Potrò farti entrare dentro di me. Potrò trovare il tuo sguardo che vede la mia vita, la mia storia, il mio racconto, restituendo a tutto un senso. Potrò trovare un posto dove le parole saranno capite, comprese, curate. E – sembra – “potrò farlo solo con te”.

Perché le parole saranno anche “paioli fessi” per danze di orsi, ma alcune brillano di perfezione: quelle che solo alcune persone possono scambiarsi, facendo davvero “intenerire le stelle”.

Quel posto morbido e perfetto

Quel posto

morbido

il tuo tenero interno coscia

simile alla guancia di un fiore

e poi

il tuo sapore pungente

che si espande sulla tua lingua

quella nostra prima volta, grandiosa

come la dolcezza del dormire ad occhi aperti

o

come quando – a cinque anni – ho scoperto

l’incredibile magia dell’organo a vapore

al sicuro tra le braccia robuste di mio padre

sulla giostra del molo di Santa Monica

che girava e girava senza più fermarsi

da allora nulla

tranne te

e quella sensazione

è mai stato più perfetto

— Dan Fante

Schegge d’Amore.

#1- Gli occhi di Marina Abramović e Ulay. Al loro incontro.

Qui: https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4

#2- La scena de Il Bosforo di Almásy, da Il paziente Inglese. Qui: https://www.youtube.com/watch?v=O6Wfy3F38CM&t=2s

“Ma non eravamo contrari alla proprietà?”

#3- Eugenio Montale, in Ho sceso dandoti il braccio.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

Le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

#4- La canzone Varsavia, di Pierangelo Bertoli

Qui: https://www.youtube.com/watch?v=i-76tmXCSv8

Sopratutto il verso:

“Come posso tesoro tenerti sul cuore

se stanotte a Varsavia si muore”

#5- Il film The Danish Girl. Un racconto meraviglioso e doloroso; uno dei film più intensi, emozionanti, veri che abbia mai visto.

Sopratutto in questa scena: https://www.youtube.com/watch?v=srd7r79IaXo

Gerda: “Voglio mio marito. Riportalo a me.”

Lili: “Non posso”

#6- Le foto di Daniela, la sorella di Pigi.

E’ un personaggio di un racconto di una mia amica, inedito. Daniela è totalmente assente dalla vita famigliare; guarda le beghe dei membri, con grande distrazione e distacco, sempre dietro quel maledetto smartphone. Finché un giorno, è lei stessa che presenta ai suoi famigliari un album di foto, scattate con il suo cellulare: della loro vita familiare, delle loro liti, delle loro rare carezze.

#7- Da Cime Tempestose, di Emily Bronte, questo passo:

“Il mio amore per Heathcliff somiglia alle rocce eterne che stanno sotto quegli alberi: una fonte di piacere ben poco visibile, ma necessaria. Nelly, io sono Heathcliff! Lui è sempre sempre, sempre nella mia mente: non come una gioia, non più di quanto io lo sia per me stessa, ma come il mio stesso essere. Quindi non parlare più di separazione: non è possibile.”

#8- Erich Fried, in E’ quel che è.

È assurdo

dice la ragione

È quel che è

dice l’amore

È infelicità

dice il calcolo

Non è altro che dolore

dice la paura

È vano

dice il giudizio

È quel che è

dice l’amore

È ridicolo

dice l’orgoglio

È avventato

dice la prudenza

È impossibile

dice l’esperienza

È quel che è

dice l’amore

#9- John Fante, in Chiedi alla polvere.

“Forse le cose stanno esattamente così: quelli che vale la pena di amare veramente sono quelli che ti rendono estraneo a te stesso. Quelli che riescono a estirparti dal tuo habitat e dal tuo viaggio e ti trapiantano in un altro ecosistema, riuscendo a tenerti in vita in quella giungla che non conosci e dove certamente moriresti se non fosse che loro sono lì e ti insegnano i passi, i gesti e le parole: e tu, contro ogni previsione, sei in grado di ripeterli.”

#10- José Saramago, in Cos’è il mare.

Cos’è il mare? Distanza smisurata

di larghi movimenti e di maree,

come un corpo assopito che respira?

O questo che da sotto ci raggiunge,

battito blu su spiaggia scintillante,

dove l’acqua si fa aerea spuma?

L’amore è forse la scossa che percorre

turgide vene nel rossor del sangue

e tende i nervi come fosse lama?

O forse questo gesto indefinibile

che il mio corpo trasporta verso il tuo

quanto il tempo ritorna al suo principio?

Come il mare, l’amore è pace e guerra,

ardente agitazione, calma profonda,

lieve sfiorar di pelle, unghia che segna.

Bruce, la sua umanità, e quella luna sopra il Circo Massimo.

Bruce Springsteen, Roma

È arrivata quarantotto ore dopo, la malinconia. Senza chiedere, si è seduta sul sedile accanto, mentre Mary contemplava le ultime luci del giorno, Billy cercava le note per la sua serenata, e la ragazza scalza beveva la propria birra. Come ogni volta, veniva a raccontarmi di qualcosa di bello. E di una esperienza che finiva. Ed è stata spesso la cifra di quanto questa mi aveva toccato, scosso. reso diverso. Di quanto mi aveva regalato. Ed anche questa volta è così: la bellezza scuote. E -come in nel caso di un concerto di Bruce– prosciuga.

Bruce. Fisico asciutto, lo stesso sorriso; stempiato, i capelli sempre più radi. Ha occhi come due fessure, Bruce. Si sono fatti più piccoli, e più stretti. Ma brillano che sembrano lacrime. Su New York City Serenade, su Indipendence Day, su Jungleland. Ed è un brivido lungo, intenso vedere in quell’uomo vivere una così forte emozione. Non saranno lacrime -facciamo sì, che quelle le abbia sognate davvero- ma la sua emozione è viva e vera. Dietro al suo sguardo che scruta ognuno di noi, e sembra davvero così: che scruti -ognuno- di noi, c’è una umanità così grande che la sua arte (lo stesso immensa) sembra solo un compendio, un mezzo -un’ascia, un martello, un punteruolo-, per la sua espressione.

La sua umanità. Il suo senso di giustizia. La sua fede laica nell’umano. Si rendono vive nella ferocia del perdente con cui intona alta e forte, e inaspettata, The Ghost of Tom Joad; il ciglio che si alza, il canino che si scopre; gli occhi che cercano la concentrazione nel buio. E Tom che, improvvisamente, sotto quello spicchio di luna che pende, appare come un angelo nero e rassicurante. Rassicurante per la madre, rassicurante per ogni uomo che cerca giustizia.

Oppure nel saluto (“Vi amo!”), nel saluto gigione; eppure dolcissimo e vero. Totalmente vero. Non al pubblico. Sessantamila persone che non erano un pubblico. Erano il “suo” pubblico. Quello con il quale gioca, si emoziona, si diverte e completamente si concede, e tremendamente si impegna con l’unico scopo di divertire, e scacciare ogni pensiero di morte (e a Roma, più di altri luoghi, in questo periodo, motivi per averne ce ne erano molti). Tutta l’umanità di Bruce c’era nell’abbraccio con Jake dopo l’assolo di Jungleland (e a me viene in mente Clarence: “Quell’assolo ha il suono dell’amore”), oppure nel pollice alzato verso Roy dopo l’intro di Point Blank; oppure nel gioco continuo sul palco con i suoi fan su Dancing in the Dark. Oppure nel duetto emozionante con Patti su Tougher than the Rest: che, Dio, come si guardano… e quel -nessun- pudore mi ha fatto pensare a quanto si trovassero bene in mezzo a noi. “Una questione di famiglia”… si è già detto. Ma è pur vero che ogni giorno, ogni anno, ogni concerto in più, questa questione si fa sempre più intensa, più intima. Più bella. Le rughe che si fanno più profonde, e le mani che si fanno più nodose, e i capelli di cenere aggiungono, non tolgono, a questa grandezza. A questa intimità. Oppure nelle immagini che ancora danzano sul fondale, di Clarence e Danny, perché la riconoscenza e l’amicizia non sono un fatto piccolo, ma vanno celebrate di continuo. Sopratutto quando le ritroviamo essere un pezzo di noi.

L’umanità di Bruce è nei cori di The River, sussurrati per lasciarli al suo pubblico; nel “fantastico” dirigerli su Indipendence Day, appagato dalla nostra partecipazione, mentre il tramonto addolcisce il calore bruciante della giornata e il circo si riempiva di luci. Di luci e di anime: quelle che, per la prima volta, stavano conoscendo la sua bellezza (E… “Grazie. Senza di te non sarei mai stato parte di tutto questo”. Non è un riconoscimento. È la gioia di aver reso felice qualcuno. Qualcuno ancora. Insieme a te).

La notte continuerà, la festa si farà grande, e Bruce sarà per noi quasi 4 ore ancora. Riempirà il cuore degli innamorati con Drive All Night gemmandola di una struggente Dream Baby Dream, fino a farci saltare tutti -tutti!- della sofferta potenza di Born in the USA. Senza sosta, senza riprendere quasi mai fiato. Quattro ore scintillanti: di pensieri, di divertimento, di gioia, di partecipazione. Di comunione laica. Di commozione profonda e di musica.

E forse lì -per quel tempo- lo siamo davvero stati.

Cosa è cambiato. E cosa no.

Cosa è cambiato: la fronte più alta, il viso scavato, la fessura degli occhi. Quei capelli lanuginosi sul collo, che fanno il paio con il taglio di Max, meno bancario e più ragioniere. Gli occhiali di Garry, gli orecchini pendenti di Steve. Gli schermi verticali.

Non è cambiato: i plettri attaccati all’asta, i polsini alle mani. Il ciglio che si alza, il canino che si scopre, il pugno quando penneggi la chitarra. La Telecaster con il manico Esquire. Il modo religioso con cui ti avvicini al microfono. Le chiese, e le galere. La Chevy del ’69 e l’estate che è qui. La bandana di Steve. La chitarra nera di Patti, lo sguardo fisso di Max. Clarence, che continua a non esserci, eppure c’è. I tuoi occhi chiusi che seguono la coda di piano di Roy. Il braccio che si alza, e segue un poco alla volta.

E la voglia di vederti. L’emozione della sorpresa, come fosse la prima. E forse lo è.

Si impara a tacere con gli anni

Non c’è parola più certa di un’altra.

S’impara a tacere con gli anni,

anche se sembra che parliamo.

Si nasce senza parole

e con tutte le parole distrutte ce ne andiamo.

E tuttavia,

nonostante vivere significhi ammutolire,

esiste un piacere primordiale nel silenzio,

che giustifica tutti i silenzi.

— Roberto Juarroz

Ascolta

Ascolta.

Parla dì te

quella vibrazione

sul ciglio

delle tue parole.

Quel tremolio

al margine del labbro,

scuro come una vertigine.

Parla di te,

più di ogni altra tua parola.

Ascoltala.

Un frullio incolore,

un suono, muto,

nell’acqua.

E’ il vento teso

che annuncia

l’inverno.

Reca parole bianche,

e nessuna soluzione.

Solo il duro nei polsi.

Ha il suono sbieco

della tristezza,

e un attimo d’abbandono:

ascoltala.

Ha bisogno di cure,

di un fuoco caldo,

di una parola piana.

Guardiano

debole

della tua sofferenza,

trema di luce

preziosa.

Parla di te: ascoltala.

Il sogno

La notte

mi ha portato

te

in dono.

Avevi pelle

di cenere

ed ali

grandi per volare

via.

E il bacio,

il bacio,

che non mi hai

mai dato.

Bella

come l’angelo

della morte,

ti sei distesa

al mio fianco;

dolce

come un bocciolo

di giglio.

Ho ascoltato

le tue parole

volare dentro di

me

e posarsi,

lievi,

nel mio cuore.

Suono impuro

Nel fremito

della pupilla,

nella vibrazione

sorda

del petto,

nell’incavo

amaro

del ventre

la semenza inerte

dell’amore impuro.

Rivoli di voci

senza la carità

di una parola.

Nella mente informe

nugoli

di versi senza suono.

Nemmeno

la mancanza

basta.